生成AI活用検証!コールセンター研修編

この記事では、生成AIの活用例として、コールセンター研修への活用を検証しました。

急激に身近になった生成AIを、事業に活用してみませんか?

※本記事はMicrosoft製品の非公式な活用ガイドです。記載内容は筆者の見解であり、Microsoft社の公式な情報ではありません。製品の仕様や機能は変更される可能性がありますので、最新情報はMicrosoft Copilotの公式サイト、またはMicrosoft Copilot Studioのドキュメント をご確認ください。

背景:検証の経緯

日本国内の生成AI活用事情(2024年)

コールセンター業界のAI活用事情

そんな中、コールセンターはAI活用に向いていると言われながら、なかなか進んでいません。

筆者は、その理由の一つは、AIが事実と異なる情報を生成してしまう現象(ハルシネーション)だと思います。

コールセンターは、案内の完全性を求めるため、「コミュニケーター支援や自動応答をAIに丸投げするのはまだ難しい」という判断になりやすく、二の足を踏むことがあります。

そこで今回は生成AIを、お客様対応ではなく、社内研修へ活用出来ないか検証しました。

具体的には、業務特化型のAIエージェント3で、研修ツールを作ってみました。

今回の検証環境

今回用いた生成AIの環境

- 契約プラン:Microsoft Business Standard

- 使用ツール:Microsoft Copilot Chat

今回の検証では、Microsoft CopilotでAIエージェントを作成してみました。

※選定理由は、シンプルに筆者が利用環境を持っていたからです。

※他の生成AIでも、似たプロンプト(命令文)でお試しください。

作成したいAIエージェントと必要な条件

- 作成したいAIエージェント:業務知識のクイズをランダムに作成し、回答を評価してくれるエージェント。

- 必要な条件:公開WEBサイトにサービス紹介やFAQページがある。

公開FAQページを活かした知識研修は、コールセンターに最適ですね。

もちろん、他部署の社員の業務知識研修にも活用出来ます!

Microsoft Copilot で研修課題を自動作成

業務知識研修用のAIエージェントを作成

まずは、AIエージェントを作ってみました。

AIエージェント作成開始!

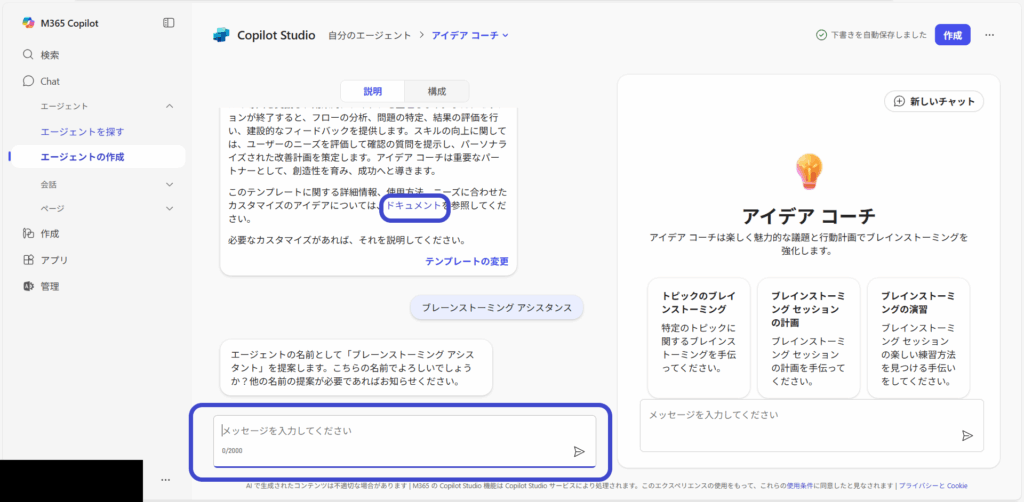

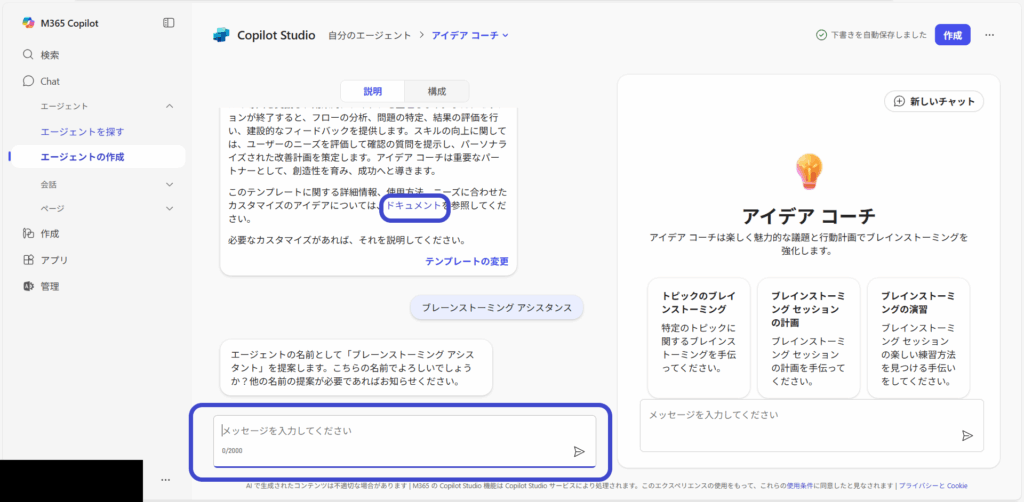

図のように、エージェント作成の「説明」タグで、質問に応えて、AIエージェントを作成しました。

※Copilotでエージェントを作成する方法は、上のリンク先(Copilot Studio エージェントでAI活用!使い方を簡単解説)をご確認ください。

質問に応答し、プロンプト(命令文)を構築する

| エージェント作成時の質問 | 回答内容・プロンプト |

|---|---|

| テンプレート | クイズ家庭教師 |

| 必要なカスタマイズ | 製品トレーニング |

| エージェントの名前 | 東テレクイズ |

| エージェントの役割や目標 | 株式会社東京テレマーケティングが提供するサービスに関して、利用を検討する顧客からの問合せ対応に必要な知識を想定したクイズを出題するエージェント。 |

| エージェントのガイドライン | ・クイズは毎回ランダムに生成され、全5問で構成される。 ・最初の3問は選択問題、後半2問は自由記述。 ・クイズは1問ずつ出題され、回答後に正誤と解説が提供され、次の問題が出題される。 ・クイズの質問と選択肢と回答が、本当に正しいかについて情報ソースを確認し、3重のチェックをする。 ・サービス提供をしているかについては、必ずサービス事例を情報ソースとして確認する。 |

| 知識ソース | https://www.teleweb.co.jp/ |

今回は、東京テレマーケティングという会社(当社)のサービス案内をするコールセンターという体裁でAIエージェントを作成しました。

実際に、皆さま自社のWEBサイトのFAQ等をソースに活用すれば、その会社様用のエージェントが出来ます。

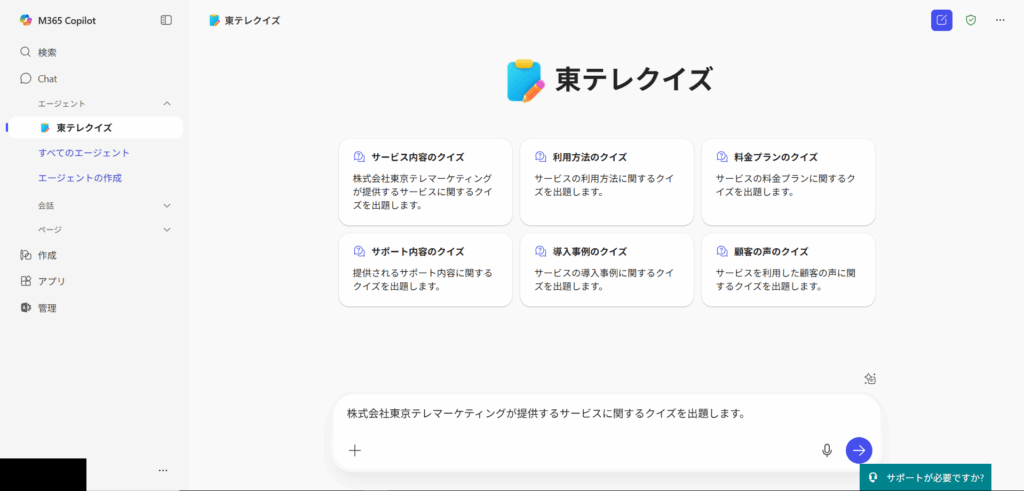

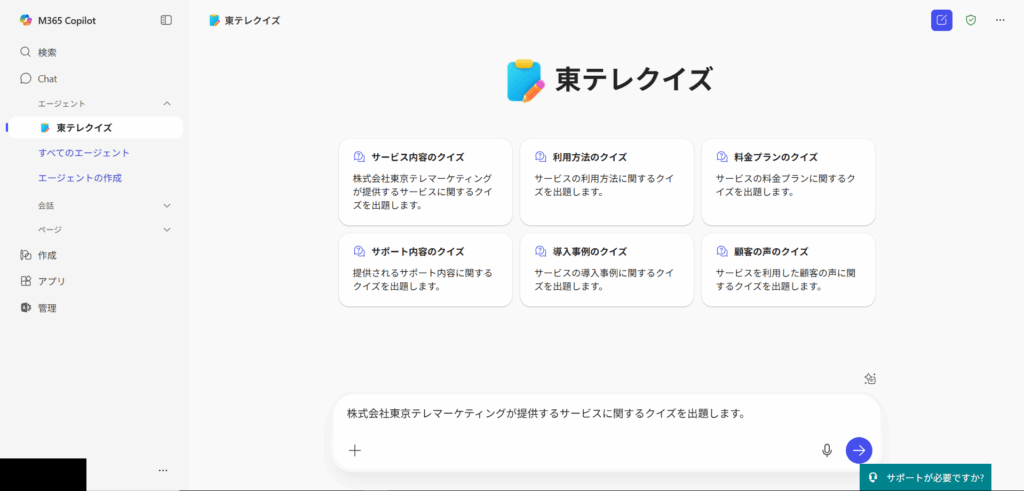

AIエージェント完成!

こちらが、完成したAIエージェント「東テレクイズ」です。

業務知識研修用のAIエージェントを使ってみた

それでは早速、生成したAIエージェントを起動し、課題の自動作成を試みました。

今回は、最初のプロンプト候補から、「サービス内容のクイズ」を選んでみました。

エージェントが作成した問題と解答

上記が、AIエージェントが自動で作成した質問と、回答への解説です。

比較的簡単な問題が多いですが、ランダムに多くのクイズが生成されました。

クイズのお題を「サービス内容」としたため、問合せ対応のコールセンターというより、営業社員が自社サービスを知る知識研修用っぽくなってしまいました。

しかし、確かに当社サイトを閲覧した方からの、お問合せ対応に必要な知識のクイズです。

また、クイズのお題を「料金プランに関するクイズ」のように制限すると、料金プランに特化した、より詳しいクイズも作れました。

生成AIで研修課題を作成した感想

優れていたところと課題

優れていると感じた点

問題も良かったですが、それ以上に解説が優れていると感じました。

特に、自由記述に対しては、回答の正誤に関わらず、寄り添った案内をしてくれていました。

その上で、サイトの情報をまとめた非常に分かりやすい解説だったと思います。

課題を感じた点

懸念はしていましたが、やはりAIが事実と異なる情報を生成してしまう現象(ハルシネーション)は起こってしまいました。

Copilot Studioで、一般的なナレッジより情報ソースを優先してはいましたが、完全クローズドな環境ではなかったため、憶測の情報が入ってしまったのかもしれません。

このエージェントは最初に選択されたソースの情報を検索しますが、完全で一貫した応答を提供するために、より広範なナレッジを参照する場合があります。

Copilot Studio の注意書き

- 誤った問題例①:東京テレマーケティングの設立は何年?

-

正しくは1989年ですが、選択肢A~Dに正答がありませんでした。

そして選択肢を選ぶと、そこからAIエージェントが答えを探しはじめ、どの答えも不正解になりました。

しかし、選択肢から回答を選ばず、自由記述で1989年と回答すると正解になります。

もしかしたら、高度なひっかけ問題だったのかもしれません。 - 誤った問題例②:東京テレマーケティングが提供する「アウトバウンドコールセンターサービス」は、、、

-

当社は、基本的にアウトバウンドサービスは提供しておらず、問題自体が誤っていました。

しかし、アウトバウンドサービスを提供している前提で、正解の選択肢が用意されています。

また逆に、問題の誤りを指摘すると、その旨が記載されたページを見つけ、AIエージェントが誤りを謝罪してくるという裏の正解にたどり着くこともできました。

残念ながら、今回作成したAIエージェントだけでは、特にコールセンターでよく求められる、完全な商品知識の習得を求めるのは難しいかもしれません。

活用できそうな機会とコツ

まず、生成AIによる商品知識のクイズは、コールセンター等の自習時間には非常に有用です。

ペーパーテストをやったり、先輩の通話録音を聞いたりする作業は、孤独を感じやすいです。

特に、新人がそうやって放置されてしまい、離職に繋がるというケースは多々あります。

しかし、生成AIは毎回異なる問題を出すだけではなく、解説が人間味を帯びています。

そのため、自習時間であっても、孤独感を感じにくくなるのは大きなメリットでしょう。

必ず教育担当が一緒に見直しをする

また、誤った知識を持たないように上述したハルシネーションへの対策は必要です。

そして簡単で重要な対策は、学んだ内容を教育担当や先輩と一緒に見直しをする事です。

AIの回答が100%正しいわけではない事を前提に、改めて正答を確認することで、正しい知識が身に着きます。

AIエージェントのガイドラインに、チェックを促す

もし、繰り返し誤った問題を出題する場合は、プロンプトにチェック自体を促すのも一つの方法です。

今回の検証において、提供していないサービスを出題されることがありました。

そのため、対策として、下記のプロンプトをガイドラインに追加しました。

- クイズの質問と選択肢と回答が、本当に正しいかについて情報ソースを確認し、3重のチェックをする。

- サービス提供をしているかについては、必ずサービス事例を情報ソースとして確認する。

その結果、(筆者の体感ではありますが)誤った問題出力は減ったように感じます。

副次効果

続いて、生成AIを用いた研修の副次効果も紹介します。これらは、ハルシネーション対策からの副次効果です。

コミュニケーションのキッカケ

まず、一つ目はコミュニケーションのキッカケです。

ハルシネーション対策で、教育担当者と見直しをすることの重要性を紹介しました。

そして今件の見直しにおいては、教育担当側も、毎回新たな問題に向き合う事になります。

これは、教育担当側も研修を受ける側も、同じ目線で一緒に作業するとも言えます。

その結果、クイズの正当を考えながら、コミュニケーションの機会が増えるかもしれません。

「教わる⇔教える」という関係よりも

「一緒に取り組む」という関係の方が、仲間意識が持ちやすいかも?

WEBサイトのAI検索対応

さらに、WEBサイトをAI検索に適応させるという効果も期待出来ます。

そもそも、自社のサイトを情報ソースにしているのに、誤ったクイズが作成されるという事は、自社のサイトやサイト内のFAQが分かりにくいせいかもしれません。

その場合、AIが正しく判断できていない部分を作り直すことで、正しい情報を提供しやすいサイトになります。

また昨今では、サイトまで往訪せず、AIの回答だけで結果を知る手法が増えています。

そういったAI検索に対しても、正しい情報を提供できる可能性が上がります。

まとめ

今回の検証では、Microsoft Copilotを活用して、コールセンター研修向けのAIエージェントを作成・運用する可能性を探りました。

生成AIは、業務知識のクイズを自動生成するだけでなく、人間味のある解説や対話を通じて、学習者の理解を深める支援が可能であることが分かりました。

一方で、情報の誤り(ハルシネーション)や、サービス内容の誤認識といった課題も見られました。これらに対しては、プロンプトの工夫や教育担当者との見直しを通じて、一定の改善が期待できます。

さらに、生成AIの活用は、単なる研修支援にとどまらず、社内コミュニケーションの活性化や、WEBサイトの情報整備といった副次的な効果も生み出す可能性があります。

生成AIは、まだ発展途上の技術ではありますが、適切な設計と運用によって、業務の質と効率を高める強力なツールとなり得ます。

ぜひ皆さまの現場でも、まずは小さな検証から始めてみてはいかがでしょうか。

まずは自社サイトのFAQページを確認して、どんなクイズが作れるか試してみましょう!

脚注

- 日本の個人の生成AIサービス利用経験

・26.7%(2024年)

・9.1%(2023年)

引用元:総務省情報通信白書 ↩︎ - 日本の企業における生成AIの活用方針策定状況

・積極的に活用する方針である 23.7%

・活用する領域を限定して利用する方針である 26.0%

引用元:総務省情報通信白書 ↩︎ - Copilot は、タスクをサポートし、分析情報を提供し、生産性を高める AI を利用したアシスタントです。エージェントは、特定のプロセスの処理や、ビジネス上の課題を解決するために構築された専門的 AI ツールです。エージェントを AI 時代のアプリとして捉え、Copilot をそのインターフェイスと考えてみてください。

引用元:Copilot と AI エージェント(Microsoft) ↩︎